Story-telling d’un cliché-sonde du techno-utopisme

Réseaux géodesiques : Buckminster Fuller, techno-utopisme, néo-avant-gardes, LSD, Do It Yourself et internet.

Avec cette bulle, devenue en 1967 l’iconique Pavillon Américain de l’exposition universelle de Montréal, Buckminster Fuller avait cherché un système constructif économe en ressources, capable de couvrir sans supports intermédiaires le plus grand espace possible avec le moins de matière possible.

Si les réalisations de Buckminster Fuller n’ont pas tout de suite convaincu les tenants de l’architecture moderne, en tout cas pas au niveau des ambitions intellectuelles de Fuller qui visait l’échelle de la planète et le problème de ses ressources vu comme un système, ses recherches et ses cours devinrent néanmoins aussitôt icôniques de la modernité, et ses prototypes furent publiés dans de prestigieuses revues du style international. Esthétiquement situables entre le registre des sciences de l’ingénieur et le décor d’un space-opéra, les dômes résistent d’abord à la catégorisation. Leur caractère OVNI reflète assez bien la place ambivalente de Fuller dans le modernisme architectural en voie d’académisation.

A feuilleter rapidement les revues des années 50-60, le futurisme de l’ingénieur colle pourtant assez bien au ton d’ensemble, surtout si l’on relève que la question de l’architecture s’y pose avant tout dans les termes de l’industrialisation. Cette singularité entretien tout autant une résonance particulière avec les œuvres d’art moderne de l’époque qui parsèment ça et là les perspectives des places du style international. Ces bulles cristallisées partagent en effet comme un air de famille avec certaines formes organiques de la statuaire publique du « haut modernisme ». Mais ce rapprochement d’avec le régime des formes libres qui agrémentent les bâtiments du style international se conçoit peut être mieux encore si l’on considère la fonction d’exception utopique que l’art moderne semble proposer de diffuser dans la vie quotidienne de la société industrielle et bureaucratique. Dans une mise en scène (et en page) moderniste impeccable, qui affiche par ailleurs son strict productivisme, ces dômes de l’espace peuvent en effet bien passer pour une concession qui serait faite à la fantaisie de l’acte gratuit, à l’ouverture du possible, nécessaire au mythe progressiste. De façon circonscrite au régime austère — et surtout orthogonal — qui les environne, les bulles cristallisées de Fuller et les formes molles des artistes modernes semblent tenir une position communicante et venir remplir une fonction de supplément d’âme. L’ensemble donne une dialectique un peu attendue : ce qui a l’apparence ronde, ou l’esprit free-style donne le contrepoint au calcul linéaire.

Buckminster Fuller mena durant l’été 1949 un atelier sur les géodésiques au Black Mountain College. Dans la légende dorée du redéploiement des avant-gardes après la seconde guerre mondiale, le Black Mountain College est un point de confluence fabuleux d’artistes aujourd’hui canonisés. Parmi les autres enseignants se trouvaient le compositeur John Cage, le chorégraphe Merce Cunningham et les anciens professeurs du Bauhaus, Josef et Anni Albers. Si l’expérimentation du dôme géodésique se termina cet été là par un flop, quelques documents photographiques de l’atelier de Fuller au Black Mountain College nous montrent un groupe épars s’égayant autour de la fameuse trame triangulée déployée sur fond de pelouse. Aux yeux du croyant d’aujourd’hui qui n’aurait pas cédé au cynisme et au désenchantement, cette vision d’Arcadie révèle une avant-garde heureuse, toute auréolée d’un état d’esprit ouvert, transversal et collaboratif, d’une attitude cool et généreuse, toute empreinte du désir de créer un monde meilleur et d’une vision optimiste de fusion de la science et de l’art. De ce creuset euro-américain de l’art d’avant-garde émergeront plusieurs formes paradigmatiques de la néo-avant-garde américaine des années 60, en particulier les pratiques du happening, de la performance, de l’ installation, le courant Fluxus et l’approche « intermédia« . Au sens strict une forme intermedia fusionne deux médiums artistiques. Il s’agit donc d’une proposition qui réuni deux formes — par exemple une partition musicale et une image imprimée — en un médium de réflexion d’ordre supérieur. Le terme est aussi fortement lié aux théories des média électroniques de Marshall McLuhan, et la notion d’intermédia floute la séparation traditionnelle entre les notions de médium spécifique au domaine l’art et la notion de média relevant de la sphère des mass-media. Pour Dick Higgins, initiateur du terme intermédia dans un manifeste éponyme de 1966, l’avènement d’une société de l’information en appelait au décloisonnement des disciplines, à la dissolution des frontières de l’art et de la vie, et à la fin de la personnalité autoritaire. Une autre de ces approches fut celle de l’Experiments in Art and Technology. Dans leurs déclarations de 1966 – soit quatre ans après la crise des fusées à Cuba et deux ans après la sortie de Dr Folamour (Dr Strangelove or how I learned to Stop Worrying and love the Bomb) – les porteurs de cette initiative collective, deux ingénieurs et un artiste (Billy Klüver des laboratoires Bell, Fred Waldhauer et Robert Rauschenberg qui était passé par le Black Mountain), insistaient sur l’urgence de l’établissement d’un dialogue entre art et technologie.

Les dômes de Buckminster Fuller trouvèrent place dans les courants avant-gardistes aussi bien que mainstream, en tant qu’idée ils furent d’emblée associés aux systèmes productifs et philosophiques ainsi qu’aux espoirs et aux peurs de la modernité. Et ils finirent au magasin des accessoires de celle-ci. Dans la post-modernité bien entamée, ils bourgeonnèrent encore, ça et là : couvre-chef d’une boite de nuit, salle de cinéma à 360°, attraction du tourisme culturel déjà, ou serre-laboratoire du développement durable. Ces sphères, et malgré les variations de leur hype tout au long de ces 70 ans d’existence, participent d’une phantasmagorie technologique qui continue de dominer les mondes contemporains. Objet de choix donc pour tous les Makers et les Geeks.

La pensée de Fuller s’inscrit en outre dans l’histoire nébuleuse de la cybernétique, et c’est surtout en cela — bien que ce terme paraisse désuet aujourd’hui — qu’elle ne cesse d’être actuelle. Les modèles de tenségrité et les constructions géodésiques symbolisent et préfigurent assez bien des thèmes aujourd’hui structurants pour toute approche de la (géo-)politique et de la technologie, obsédants dans leur omniprésence dans tous les domaines, de la philosophie à celui de la vie quotidienne : le thème des réseaux de systèmes de communications et celui des tensions globales sur les ressources terrestres. Les charges symboliques qui se sont sédimentées en ces dômes renvoient donc aussi bien à l’idéologie du progrès qu’à la critique de la technologie ou à l’avertissement de Dwight D. Eisenhower sur les dangers du complexe-militaro-industriel.

Buckminster Fuller déposa un brevet pour son système au début des années 50. Facile d’appropriation, cette ingéniérie militaire et avant-gardiste fascina par la suite les courants militants de l’écologie radicale et de la contre-culture, devenant même l’icône des communes Hippies et de la ville auto-construite (« Drop-cities« ). La philosophie de « Bucky », auteur en 1968 de Operating Spaceship Earth, atterrit d’ailleurs directement dans l’éditorial de Stewart Brand dans le Whole Earth Catalogue de 1968, intitulé Understanding Whole Systems. Le Whole Earth Catalogue, un catalogue de Do It Yourself (de bricolage et d’appropriation de la technologie par correspondance) diffusa par la suite régulièrement des plans de construction de dômes géodésiques. Stewart Brand, est dans ces années là une figure de la contre-culture et avait participé aux expérimentations d’USCO, un groupe d’expanded cinéma californien, ainsi qu’aux premiers acid-tests accompagnés de lights-shows de Ken Kesey et des Merry Pranksters.

Selon ses propres dires c’est à la suite d’un trip acide que Stewart Brand réclama obstinément à la NASA, et ce durant 2 ans à partir de 1966, la diffusion publique des premiers clichés photographiques de la planète bleue from space (et peut-être était-ce dans son esprit un cas de juste restitution). Pour de nombreux observateurs de l’époque dont Buckminster Fuller, les premières vues photographiques spatiales de la terre mettait l’humanité face à sa propre capacité technologique mais symbolisait aussi sa prise de conscience face à la finitude de son environnement. La technologie spatiale aurait finalement offert aux terriens une vision globale du « système » qu’ils habitaient. Ce bouclage de l’horizon terrestre, en pleine guerre froide, les condamnaient à l’amour ou à l’annihilation. L’acte même de réclamer puis de s’approprier une image de la terre produite par le « complexe militaro-industriel » étatsunien donnait donc une image au paradoxe et aux contradictions de cette responsabilité infinie de l’humanité et au scandale d’un accès inégal à la technologie pour des risques pourtant partagés au sein d’un système fini de ressources communes. En utilisant les clichés de la terre vue de l’espace en première de couverture, le Whole Earth Catalogue de 1968 donnait à chaque terrien la mission de prendre en charge par lui-même le « bidouillage » de sa propre planète. Le moyen était l’accès aux outils (access to tools). Le vecteur peut paraître aujourd’hui dérisoire mais le Whole Earth Catalogue, était moins un catalogue par correspondance façon Les 3 Suisses qu’un forum de discussion ou une liste de diffusion avant l’heure. Car il s’agissait bien de proposer une méthode concrète de partage des connaissances technologiques et de mise en réseau de communautés alternatives. En rendant explicite et concret l’enjeu de l’accès aux technologies, la possibilité de se brancher à ce qui serait à partir des 90’s appelé les « codes sources » (access to tools, turn on) ainsi qu’une distribution des intelligences, pas tout à fait encore synchronisées autrement qu’en esprit (« Tune in« ), mais de façon déjà résolument décentralisée (« Drop out« ), le Whole Earth Catalogue peut faire figure de précurseur des utopies qui accompagneront le développement de l’internet. Et ce fut encore Stewart Brand que l’on retrouva dans les 80’s au dessus du berceau du WELL, communauté virtuelle (branchée Grateful Dead), …et modèle précurseur de nos fournisseurs d’accès à internet.

A la fin des années 60, les articles de LIFE magazine sur la commune hippie de Drop city accéléra le devenir icône du dôme géodésique. Au cours des années 70, les méthodes de calcul simplifiés pour construire des modèles géodésiques DiY se multiplièrent, d’abord au sein des réseaux alternatifs de la contre-culture, puis dans les revues de bricolage. Au début des années 80 le dôme géodésique fit son entrée dans les parcs à thèmes : un « Spaceship Earth » fut construit au cœur d’ EPCOT, attraction de Disney World à Orlando. EPCOT se présentait comme un Prototype expérimental d’une communauté du futur. En France, en 1985 s’ouvrait la Géode, salle de cinéma OMNIMAX sur le site de la future cité des sciences et de l’industrie dans le parc de La Villette à Paris; Depuis la fin des 80’s les formes géodésiques sont évidemment de la partie lors des festivals Burning Man; Début 2000, dans un traitement plus corporate, une représentation géodésique du globe terrestre fait encore l’habillage d’un plateau télé. Largement adoptées au sein des communautés « Maker » elles sont devenues un cliché des techno-utopies propulsées par la diffusion des moyens de fabrication numériques. On les voit actuellement prendre du terrain dans les dispositifs immersifs de l’art numérique, que ce soit pour la spatialisation sonore ou pour y projeter du maping vidéo.

Outre la fascination que procureront toujours les formes géométriques parfaites ou quasi parfaites (cristaux, corps platoniques) c’est peut-être ce devenir cliché qui participe à rendre les géodésiques actuels. Marshall McLuhan, — l’autre figure à haut profil au sein des communautés du Whole Earth Cataloque — souligna, dans son essai-collage Du cliché à l’archétype, la disponibilité des clichés pour de nouvelles configurations. Ces images poétiques passées, sont pour lui éminemment ré-activables, utilisables à nouveau parce qu’usées jusqu’à la corde et laissant par là plus facilement lire leur trames. (Peut-être ici n’est-il pas loin de la perte de l’aura décrite par Benjamin dans l’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique et de la pratique du montage qu’offre cette perte). C’est justement qu’après avoir trainé dans toutes les poches, et parce que leur trame est à découvert, qu’une partie de leur sortilège est éventé, que les clichés peuvent servir de sondes — et Marshall McLuhan parle de clichés-sondes — dans l’épaisseur du temps et de l’histoire, jusqu’à atteindre ce qu’il se plaît à nommer les arché-types. Et nous de scruter, dans le moiré de leurs trames, l’émergence de configurations signifiantes non auparavant vues. Oracles d’interférences. Patterns recognitions.

Les dômes de Buckminster Fuller, icônes depuis les années 60, des relations entre art d’avant-garde, technologie militaire, bricolage et écologie radicale, symbolisent aujourd’hui un futurisme cyborg qui ne connaît pas d’extérieur, notre immersion dans le média total.

Quelques liens :

Une timeline (XIXe -> 1974, to be continued) sur la notion d’environnement media : A.L.I.M. 22, Timeline media surround

The democratic surround : a conversation between Fred Turner and Clay Shirky

From organisation to Network : MIT’s Center for Advanced Visual Studies, Melissa Ragain

L’idéologie Californienne, Richard Barbrook, Andy Cameron (trad. Pierre Blouin)

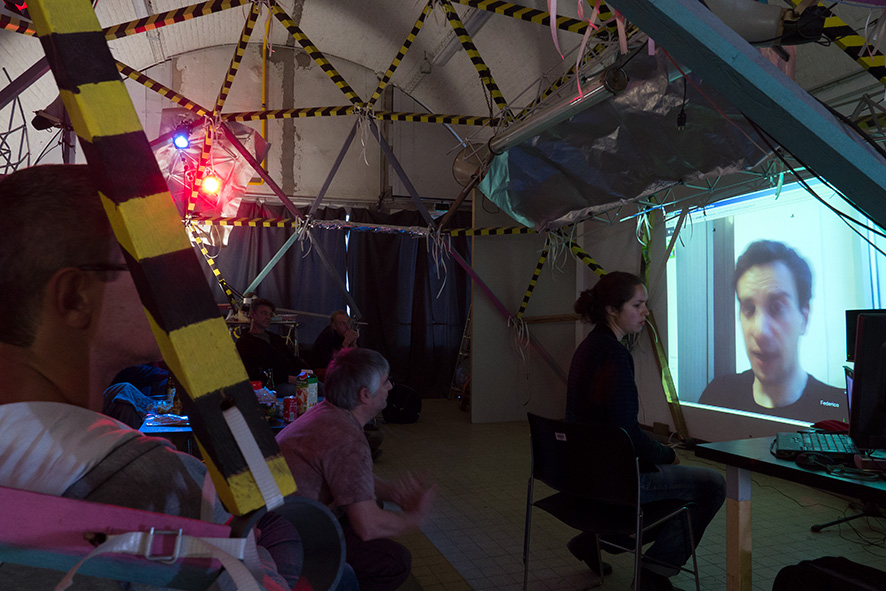

L’installation de l’Atelier lumière interaction machine dans ce dôme depuis 2014 évoque ce rapport aux images et à l’histoire. Si l’on en croit ce décor, et les archaïsmes de création qui y sont développés, A.L.I.M. pourrait être le tournage en cours d’un film de science-fiction rétro-futuriste cyber-punk.

Le Dôme géodésique de Fuller a été l’objet d’une appropriation dans le contexte d’une friche artistique industrialo-portuaire au Havre en 2002 : Dôme art-industrie.

Ce projet fut ré-activé en 2011 dans le cadre d’une autre réflexion in situ sur les « ingéniéries culturelles » : Le Dôme fut ré-assemblé dans un alvéole d’une friche militaire recyclée en pôle de création par la municipalité du Havre (Alvéole Zéro).

Depuis 2012, une nouvelle incarnation du projet, le Dôme Haçienda, revisite le clubbing à travers une programmation sous-terraine d’installations inter-média et de soirées techno, industrielles, disco, psychédéliques, queer et post-punk. Dans cette version le Dôme de Fuller a pris les couleurs du mythique club de Manchester l’Haçienda.

Le même Dôme abrite depuis 2014 un hacker-space hebdomadaire d’appropriation des technologies des lumières et du spectacle (Atelier Lumière Interaction Machine).